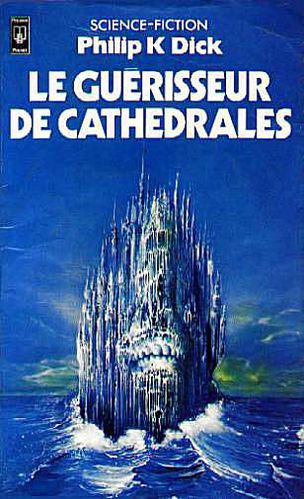

Philip K. Dick - Le guérisseur de cathédrales

J’aborde toujours un roman de Dick avec une certaine appréhension. Non que je craigne de ne pas étancher, à sa découverte, ma soif de voyage dans les contrées de l’imaginaire, mais force m’est d’avouer – et ses adeptes en conviendront peut-être – qu’il n’est pas l’auteur de SF le plus facile d’accès… J’ai très franchement été déçu par la tournure ou le contenu de certains de ses romans (Loterie Solaire, Simulacres, par exemple, ou encore Do Androïd Dream of Electric Sheeps ?), dans lesquels on ressent très nettement qu’écrire de la SF, pour l’écrivain – et j’ose le dire – n’était pas un acte uniquement motivé par le plaisir de se livrer au papier mais bien qu’il servait un but principalement lucratif ; que Dick écrivait de la SF avant tout pour gagner sa vie et nourrir sa famille, rejoignant par ses cadences démentielles de travail (certaines années cumulant la publication de six romans…) un Balzac caféïnomane d’un autre siècle… Alors certes, quelques chef-d’œuvres absolus émergent de cette océan alimentaire : Ubik, The three stigmata of Palmer Eldritch, la Trilogie Divine, le Maître du Haut-Château. Mais surtout, toute l’œuvre de l’écrivain a ceci de fascinant qu’elle porte en elle les préoccupations métaphysiques et les stigmates schizophrènes de son auteur, qu’elle en suinte, qu’elle en transpire. A leur contact, le lecteur sombre dans des affres de remises en question, d’hésitations, et de doutes. Car les fondements même de notre réalité, nos certitudes les plus tenaces, nos convictions les plus intimes, vacillent sur leurs assises lorsqu’on s’immerge dans les eaux troubles de la pensée Dickienne… Malheureusement, ce dernier point si crucial, si original, et qui érige définitivement Dick au rang des plus grandes figures de la SF, voire de la littérature, se manifeste à des degrés divers au travers de son oeuvre, et il est clair que dans ses romans les plus « alimentaires », ils ne s’esquissent qu’en arrière plan, voire s’effacent complètement au profit d’une intrigue convenue s’inscrivant dans un Background SF qui se veut avant tout « Entertainment »…

L’entame de ce Guérisseur de Cathédrales s’est donc faite pour ma part avec des pincettes…

La glaise des existences

Avril 2046.

Cité de Cleveland.

Joe Fernwrith, réparateur de poteries de son métier, n’a pas eu de contrat sous la main depuis quatre bons mois… En ces temps où l’économie du pays est rongée par une inflation dévorante, le marché est désert. Joe trompe l’abyssale ennuie qui caractérise son quotidien en passant ses journées assis dans l’un des milliers de cubes anonymes qui lui sert de bureau à jouer au « Jeu » avec d’autres collègues fonctionnaires dispersés au quatre coins du monde et partageant son inactivité. Mais ce vide qui le cerne de toutes parts se fait de plus en plus oppressant, et il craint bientôt d’atteindre un point de rupture, ayant parfaitement conscience que l’oisiveté de sa situation tant professionnelle que sentimentale et sociale le conduit inévitablement dans le mur.

Aussi, lorsqu’il reçoit par courrier une lettre lui proposant un contrat aux closes floues et – pour tout dire – pas tout à fait légales, Joe, en dépit des risques qu’il encourt, ne met pas bien longtemps à accepter.

Son travail : participer au renflouement d’une cathédrale immergée dans les eaux sombres de l’océan de « la Planète du Laboureur » gravitant dans l’un des systèmes solaires voisins. Un champ infini de poteries qu’il devra remettre à neuf…

Son employeur : un certain Glimmung. Un être à la puissance presque divine, énorme créature sous-marine aux pouvoirs redoutables, et dont les motivations réelles demeurent fondamentalement obscures.

Son salaire : 35000 Crumbles. Ce qui, converti en dollars sonnants et trébuchants, correspond à une somme alignant bien plus de zéros que ce que tous ses rêves les plus fous n’ont jamais pu imaginer…

A mesure que Joe avance dans son entreprise, entouré de tout un groupe d’employés aux compétences aussi diverses que variées, les interrogations se bousculent : qui est vraiment Glimmung ? Et quel intérêt a-t-il à renflouer une cathédrale dont il n’est même pas le bâtisseur ? Il y a aussi, sur le sol de la planète, cet étrange ouvrage, le « Livre des Kalendes », rédigé et mis à jour au quotidien par une race mystérieuse. Le livre possède cette incroyable caractéristique de renfermer en ses pages l’avenir de la planète. Il est une porte ouverte sur le futur, et jamais ses écrits ne semblent avoir été pris en défaut.

Mythe ou réalité ?

Et en se lançant dans cette entreprise titanesque de renflouement, le but premier de Glimmund n’est-il pas d’aller à l’encontre de l’inéluctabilité dont le livre des Kalendes est le garant, pour, en ce sens, transcender sa propre condition, se réaliser en tant que Dieu ?

Les réponses viendront. Mais, pour les obtenir, il faudra plonger dans les eaux sombres de l’océan, dans ses abysses les plus profondes et les plus troubles. Là où la lumière n’est plus. Là où seuls subsistent le cauchemar, la mort, l’horreur et la déchéance. Car Joe ne mettra pas bien longtemps à s’en apercevoir : plonger dans l’abyme, c’est s’enfoncer dans les ténèbres intérieures. Un voyage dont nul n’est certain de revenir…

Enormément de paramètres extérieurs entrent en compte dans l’appréciation d’un roman… Et de toute autre œuvre d’art, d’ailleurs. Un état d’esprit bien particulier (la fatigue, le stress, le contentement) influe forcément sur notre perception… Nos lectures précédentes, ainsi que nos activités « connexes » ou « contextuelles » (sortir d’une séance de cinéma, baigner dans une atmosphère sonore ou musicale…) ont une incidence obligatoire sur notre degré de concentration, d’interprétation, et donc, d’appréciation de l’œuvre.

Je ne sais pas exactement dans quel état d’esprit je me trouvais lorsque j’ai entamé ce Guérisseur de Cathédrales. Mon pouls ne devait pas excéder les 60 Bpm, mon taux d’adrénaline devait stagner à un seuil tout à fait normal. Je me trouvais en position allongée, ce qui favorise la régularité du battement cardiaque et accroît considérablement le taux de réceptivité sensorielle. Je n’étais ni fatigué, ni affamé. Et le silence m’entourait.

Je faisais part, en intro, des craintes qui me taraudaient avant d’ouvrir ce roman de Dick. Et bien, rassurons aussitôt le lecteur éventuel de cette kro : ces craintes ont rapidement été balayées… Et dès les premières lignes… A dire la vérité, et avec le recul que m’octroie les quelques jours d’assimilation écoulés entre la lecture du roman et la rédaction de ce présent article, je classerais aisément ce roman parmi les meilleurs de son auteur…

Pourquoi ?

Réponse imminente, gravée dans le marbre de cette page virtuelle…

La cathédrale Dickienne…

Le Guérisseur de cathédrales n’est pas un roman « à part » dans la bibliographie de son auteur. Il s’inscrit dans la parfaite continuité de son œuvre, et ses fondations puisent dans les thématiques si chères à l’écrivain américain et exploitent des procédés et des situations auxquels ses adeptes sont d’ores et déjà coutumiers. Cependant, quelques différences notables – que je m’efforcerai d’évoquer par la suite – lui apportent une touche toute particulière qui le démarque nécessairement du reste de sa production.

Mais procédons dans l’ordre.

De dickienne, cette cathédrale possède toutes les lignes et toute les courbes. Un héros tourmenté (Joe Fernwright), vivant sur Terre, prisonnier de l’apathie de son existence, écrasé par un système politique répressif et totalitaire qui tait son nom – on notera au passage ce même procédé usité dans les autres romans de Dick et re-exploité ici : une déshumanisation systématique de tous les éléments sensés incarner ce système omniscient trônant au-dessus de la tête des citoyens : les seuls contacts que Joe peut entretenir avec les intermédiaires de ce système se font par téléphone, et se sont des voix artificielles d’automates qui lui répondent. La réalité de Joe est mécanisée. Déshumanisée. Dépouillée de sa vie et de sa substance. Les seuls représentants humains, qui servent de bras exécuteurs au système – les forces de l’ordre ici désignées sous le sigle SQC pour « Service de Quiétude Civile » – arborent eux-mêmes, comme un prolongement de leur environnement, ce masque lisse d’impersonnalité presque inquiétant, presque menaçant : « Ils avaient des vêtements tellement bien repassés, au tissu brun et gris tellement raffiné. […] Pourtant, sans que Joe puisse y trouver de raison particulière, une qualité inhumaine suintait d’eux. Personne ne pourrait imaginer un de ces gens en train de garder une porte ouverte pour une femme. […] Les lois de la charité ne s’appliquaient pas à eux et ils n’en tenaient aucun compte. Pas une fois. Mais ils étaient tellement bien rasés, tellement propres. » (P37-38). L’environnement du protagoniste principal porte déjà en lui les germes de l’aliénation. – ; la fuite du héros qui cherche à effacer les échecs de sa vie passée (à l’image du héros du Dieu venu du Centaure, Joe Fernwright fuit une vie conjugale qui s’est soldée par un divorce) ; la thématique du double qui trouve ici son expression dans les profondeurs de l’océan de la « Planète du Laboureur », où le plongeur se voit confronter à sa Némésis, son double négatif et malveillant ; la communication – autre thème dickien qu’il serait intéressant de creuser : Joe Fernwrith apparaît dans certains passages comme un personnage à la lisière de l’autisme : pour preuve, le dialogue de sourd qu’il continue d’alimenter même si personne ne l’écoute dans le chapitre V (P72-74). De même, les rapports qu’il entretient avec ses semblables sur Terre, et qui ne se font que par l’entremise d’un écran et d’un téléphone… – ; sans oublier évidemment la pierre angulaire de l’édifice dickien : les interrogations métaphysiques, bien présentes ici, et soulevées par la figure de « Glimmung », le mystérieux et tout puissant employeur de Joe, mais aussi par cet ouvrage mystérieux : le « livre des Kalendes ». On peut voir dans l’affrontement de ces deux entités antagonistes différentes lectures : la tentative de l’écrivain ou de l’artiste de se réaliser, de s’émanciper au travers de son œuvre ; mais aussi le combat d’une déité prisonnière des chaînes d’un déterminisme existentiel qu’elle cherche à briser afin d’accéder à sa véritable liberté d’être transcendé… Tout cela, bien entendu, se confond. L’écrivain – et l’artiste – en bâtissant son œuvre, devient un créateur, et donc un Dieu, à sa manière. Le Guérisseur de cathédrales peut, dans cette optique, aussi être lu comme une magnifique parabole sur le travail de création / réalisation. Et sûrement, d’autres interprétations en sont possibles…

Comme on le constate donc, le lecteur adepte de Dick se trouve au contact de ce Guérisseur de cathédrales en terrain familier. Le roman lance même quelques arches qui le relie à des œuvres antérieures : c’est ainsi que le travail de Joe, guérisseur de poteries, n’est pas sans rappeler celui d’une certaine Emily dans Le Dieu venu du Centaure déjà cité…

Ars Nova

Certains détails internes le démarquent néanmoins, et de manière radicale, du reste des écrits dickiens.

La première ligne de démarcation réside dans la figure du héros principal : Joe Fernwright. Au contraire de la majorité des héros dickiens qui se caractérisent par une certaine assurance d’esprit et un certain courage dans leur comportement, Joe Fernwright s’illustre par les insondables tourments intérieurs dont il est la proie. Tout le roman étouffe d’ailleurs sous cette gangue sombre et froide, dans cette atmosphère opaque, oppressante de dépression qui se révèle à l’image, en réalité, de la noirceur des ténèbres qui hantent les profondeurs de l’océan de la « Planète du Laboureur ». A plusieurs reprises, Joe envisage clairement de mettre fin à ses jours pour échapper au vide absolu de son existence. Il est traversé d’idées noires qui le taraudent sans cesse. Héritier d’une tradition ancestrale et séculaire (la poterie), il est un personnage anachronique au sein d’un univers aussi évolué (et dévalué) que désincarné (Cleveland : ses grandes avenues, ses bus aériens...) et dans lequel, définitivement, il ne trouve plus ses marques. Un personnage qui se sent dévalorisé et inutile pour la simple et bonne raison qu’on ne lui donne plus les moyens d’exercer ses talents… Tous les personnages du roman, à vrai dire, se partagent ce trait de caractère claudiquant, cette faiblesse psychologique : Glimmung les a réunis parce que la plupart d’entre eux projetaient, dans un avenir proche ou déjà consommé, d’attenter à leur propre vie. Glimmung lui-même dégage cette étrange impression de « carence », d’« échec », ou d’« inachevé », puisque, détenteur d’un pouvoir qui le rend pourtant supérieur aux hommes, il n’en est pas moins assujetti à la réalité par le livre des Kalendes et il ne souffre pas moins de préoccupations et de doutes qui font de lui un être plus humain que divin…

Ce mal-être omniprésent, pesant derrière chaque ligne et chaque page du roman, est bien entendu explicable par le contexte d’écriture dans lequel le Guérisseur de cathédrales a vu le jour : lors de sa rédaction, et comme le souligne Marcel Thaon dans sa note introductive, Dick traverse une grave crise financière, professionnelle, et sentimentale : séparation récente avec sa femme qui a emmené sa fille avec elle ; critiques peu enthousiastes du milieu sur ces derniers romans ; rentrées d’argent de plus en plus incertaines. Pour ne rien arranger, sa santé est au plus bas… On comprend dès lors facilement cette tonalité si sombre qui enserre le Guérisseur de cathédrales. Paradoxalement, c’est ce malaise prégnant qui apporte incontestablement au roman son charme intrinsèque… Il n’y a pas de création sans souffrance… Car ce malaise opère comme une sorte de catalyseur sur l’écrivain : il a pour effet de galvaniser sa plume, de débrider sa verve poétique. Le lecteur a ainsi droit à des passages descriptifs d’une rare beauté et à des situations de tristesses, d’émotion ou de désarroi d’une rare intensité, véritablement poignants, et que l’on ne retrouve pas, à ma connaissance, dans d’autres productions de l’écrivain. Par leurs faiblesses immanentes et respectives, et peut-être plus qu’aucun autre personnage dickien, Joe Fernwright et Glimmung nous apparaissent fondamentalement humains. La barrière qui nous sépare de leur réalité s’amenuise pour nous les rendre plus proches, plus accessibles… Le roman y gagne logiquement en profondeur, et donc, en impact…

Autre point de démarcation du roman, un curieux renversement de perspective. Si, dans la plupart des œuvres de Dick, l’incarnation de la déité se décline sous une forme mauvaise, ici, Glimmung, entité semi-divine, nous apparaît comme un personnage en premier lieu ambigu, mais qui se révèle, au final, bienveillant. Comment expliquer ce détournement des codes dickiens ? Difficile de s’avancer sur la question. Mais elle mérite, en tous les cas, d’être posée… Peut-on y voir la clairvoyance optimiste ou la recherche désespérée de lumière de l’agnostique de nature acculé au fond de son puits d’ombres ? La question reste ouverte.

A noter, pour finir – et bien qu’il y ait encore beaucoup de choses à évoquer –, que comme dans tous les romans de Dick, la présence de « niveaux de perspectives multiples » ne fait pas ici défaut. C’est ainsi que si le roman peut se lire dans son ensemble comme la parabole de l’acte et/ou condition de création, ses composants internes peuvent aussi être sujets à diverses interprétations : la poterie que pratique Joe, art de façonner les éléments pour leur donner forme, donc leur donner vie, peut être assimiler à l’art du langage et de l’écriture, qui épouse lui aussi les contours de la réalité pour lui (re)donner existence. Mais la poterie est aussi chargée d’une connotation fortement religieuse (« Et Dieu façonna l’homme à son image »…)…

A noter aussi deux références clairement établies au travers du roman : celle du mythe de Faust, cité dans le texte, et la sombre présence, douloureusement interrogative, de la pensée Nietzschéenne. La descente dans les noires profondeurs de l’océan de la « Planète du Laboureur » se révèle, à cet égard, une poignante illustration textuelle de cette citation bien connue qui pourrait finalement s’imposer comme la clef de voûte de ce « Guérisseur de cathédrales » : « Si tu plonges longtemps ton regard dans l’abîme, l’abîme te regarde aussi ».

Sur le parvis

Le Guérisseur de cathédrales est donc un roman indispensable. Il se démarque du reste de la production dickienne par une tonalité résolument crépusculaire, pessimiste, pesante, qui apporte au texte une profondeur et une humanité rarement éprouvée ailleurs dans le reste de l’œuvre de l’écrivain. Une oscillation entre ténèbres et lumière qui abandonne sur la grève de votre esprit comme une mince pellicule d’écume douce-amère. Porté par un courant poétique qui donne lieu à des situations et des descriptions tour à tour magnifiques et dérangeantes (les réflexions de Joe sur l’absurdité de son existence, sa descente dans les abîmes de l’océan), l’émotion est là, derrière chaque page. Même si le roman se termine de manière on ne peut plus convenu – ce qui est là son seul défaut –, ce qui reste en mémoire, après lecture, c’est ce sentiment sucré-salé, plaisir-douleur, que l’on pourrait qualifier en un terme : mélancolie.

PS : fort probable qu’un McDevitt soit passé par là…

Mosaïques

« Joe raccrocha et resta à fixer le vide. Sur sa feuille de papier dépliée il y avait plusieurs autres énigmes, mais je n’ai plus le feu sacré, se dit-il plein d’amertume. J’ai perdu l’énergie, la capacité de joujouter toute une vie sans travail digne, avec pour compensation la répétition triviale, même ce trivial volontairement construit en commun qu’est le Jeu. Pouvoir communiquer avec autrui ; par le Jeu, notre isolement est lacéré et son corps de glace détruit. Nous hasardons un œil dehors, mais que voyons-nous vraiment ? Nos propres images dans un miroir, nos doubles exsangues au comportement vide, sans but particulier pour autant que je puisse figurer. La mort est proche. Lorsque mes pensées prennent cette tournure, je la sens tout près. Tellement près. Rien ne m’agresse ; je n’ai ni ennemi ni opposant ; j’expire tout simplement, comme un abonnement à un magazine : mois après mois. Et c’est parce que je me suis déjà trop vidé pour continuer à participer. Même s’ils ont besoin de moi, s’ils appellent ma pauvre contribution – ceux qui jouent au Jeu avec moi. » (P20-21)

« Dans sa chambre solitaire, Joe Fernwright contemplait le vide autour de lui. Les riches possesseurs de poteries aussi précieuses que cassées s’étaient longtemps bousculés pour lui apporter des morceaux éparpillés ; et il en avait été fait selon leur désir. Joe avait guéri leurs poteries et ils étaient repartis. Rien ne demeurait après leur départ ; pas la moindre poterie pour embellir sa pièce et cacher la « fenêtre ». Un jour, alors qu’il était assis à la même place, il avait pris l’aiguille à fusion qui lui servait d’outil et s’était mis à ruminer : si j’appuie ce minuscule instrument contre ma poitrine, si je l’allume et me l’enfonce dans le cœur, il ne faudra pas une seconde pour que ma vie soit terminée. D’une certaine manière, c’est un objet très puissant. L’échec de ma vie qui occupe sans cesse ma pensée disparaîtrait. Pourquoi pas ?. » (P28)

« Assis sur la peluche de plastique de son banc au spatioport de Cleveland, à attendre son vol, Joe se sentait faible te peu sûr de lui. Devant lui l’attendait un travail terrible – terrible en ce sens qu’il imposerait des efforts disproportionnés à ses forces déclinantes. Je suis une chose grisâtre, pensa-t-il, emporté par les vents qui me font rouler et tournebouler comme une fleur de pissenlit grise qui vole, vole… La force. La force de l’être. Et son opposé, la paix de l’indifférencié ; lequel était le mieux ? Les forces s’épuisaient un jour ou l’autre ; c’était inéluctable ; aussi la réponse était peut-être là, et ne fallait-il pas chercher plus loin. La force – l’être – était un état temporaire. La paix – le non-être – correspondait à l’éternité. Elle avait existé avant sa naissance et reprendrait son court après sa mort. La période d’énergie, prise entre les termes, n’était qu’un épisode ; la flexion rapide de muscles d’emprunt, d’un corps qu’il faudrait bien retourner…à son véritable propriétaire. » (P65-66).

« Des membres de l’équipage particulièrement musclés dévissèrent la porte du sas et une atmosphère à la senteur étrange et froide remplit la fusée. L’océan était tout près ; Joe sentait sa présence dans l’air. Se protégeant les yeux d’un soleil anémique, il distingua les contours d’une ville à l’aspect assez moderne, au-delà de laquelle s’étendaient des collines, mélange de brun et de gris. L’océan est proche, se dit-il. Mali a raison ; c’est une planète gouvernée par les eaux. Et c’est dans leur tréfonds que nous trouverons notre raison d’exister. » (P92)

« Toute entité vivante passe par des périodes d’expansion et de contraction. Le rythme de la vie ne pulse pas moins en moi qu’en vous tous. Je suis plus grand ; je suis plus vieux ; je peux faire bien des choses dont vous seriez incapables, même si vous vous rassembliez tous pour y parvenir. Mais il est des moments de crépuscule où le soleil est bas sur l’horizon, même si la nuit n’est pas encore tombée. De minuscules lumières s’allument déjà ici et là, mais elles se perdent dans la distance, loin de moi. Nulle lumière dans ma demeure. » (P110-111)

« Vous allez rencontrer une dégradation terrible. Votre imagination ne peut concevoir une pourriture pareille. Le monde sous-marin dont fait partie Heldscalla est un environnement de mort, un lieu où tout s’écroule dans la désespérance et la ruine des cadavres qui se désagrègent. […]. « Le monde sous les eaux ». C’est un univers construit de sa propre substance ; en tous points séparé du nôtre et dont les lois monstrueuses guident toute chose vers le déclin. Sous la poussée irrésistible de l’entropie les êtres s’y éparpillent en morceaux rongés par la vermine […]. C’est une tombe océane qui nous ensevelira tous si nous n’arrivons pas à remonter la cathédrale. » (P128-129)